Dans le sud de Basse-Terre, la contamination au chlordécone révèle les fractures profondes d’un modèle agro-industriel et colonial. Plutôt que de se limiter à une solution techniciste, le projet se concentre sur la mémoire et les pratiques locales pour créer un paysage écosystémique. À Capesterre-Belle-Eau, il propose un réseau d’espaces communs jardinés où les habitants réinvestissent leur territoire à travers des jardins communautaires, des voies jardinées et un parc arboricole, tout en respectant les limites imposées par la contamination. Ce projet tisse des liens entre les habitants, redéfinit le concept de commun et invite à une « politique d’amour de la terre », en renouant avec des savoirs traditionnels et une gestion collective du sol.

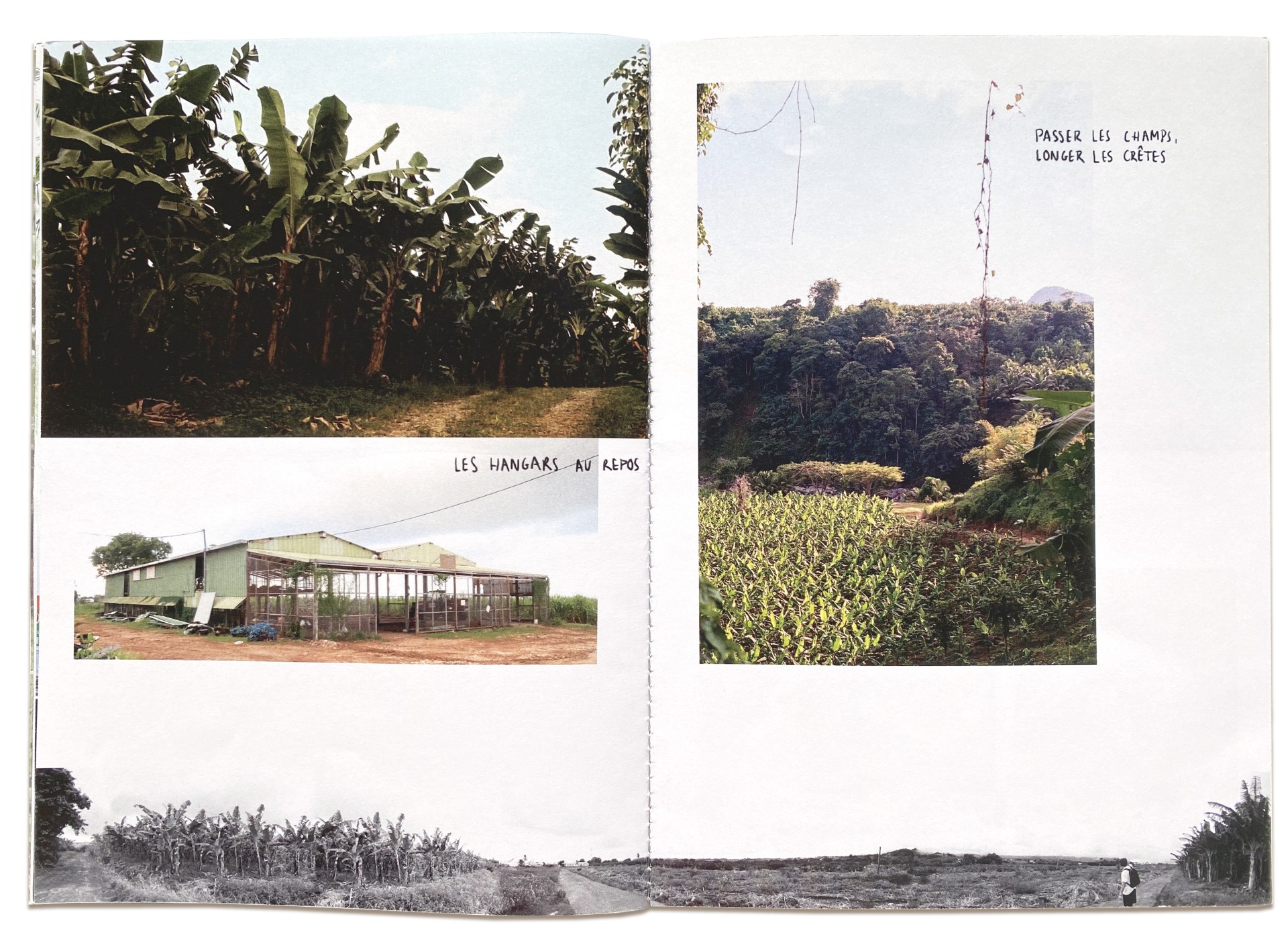

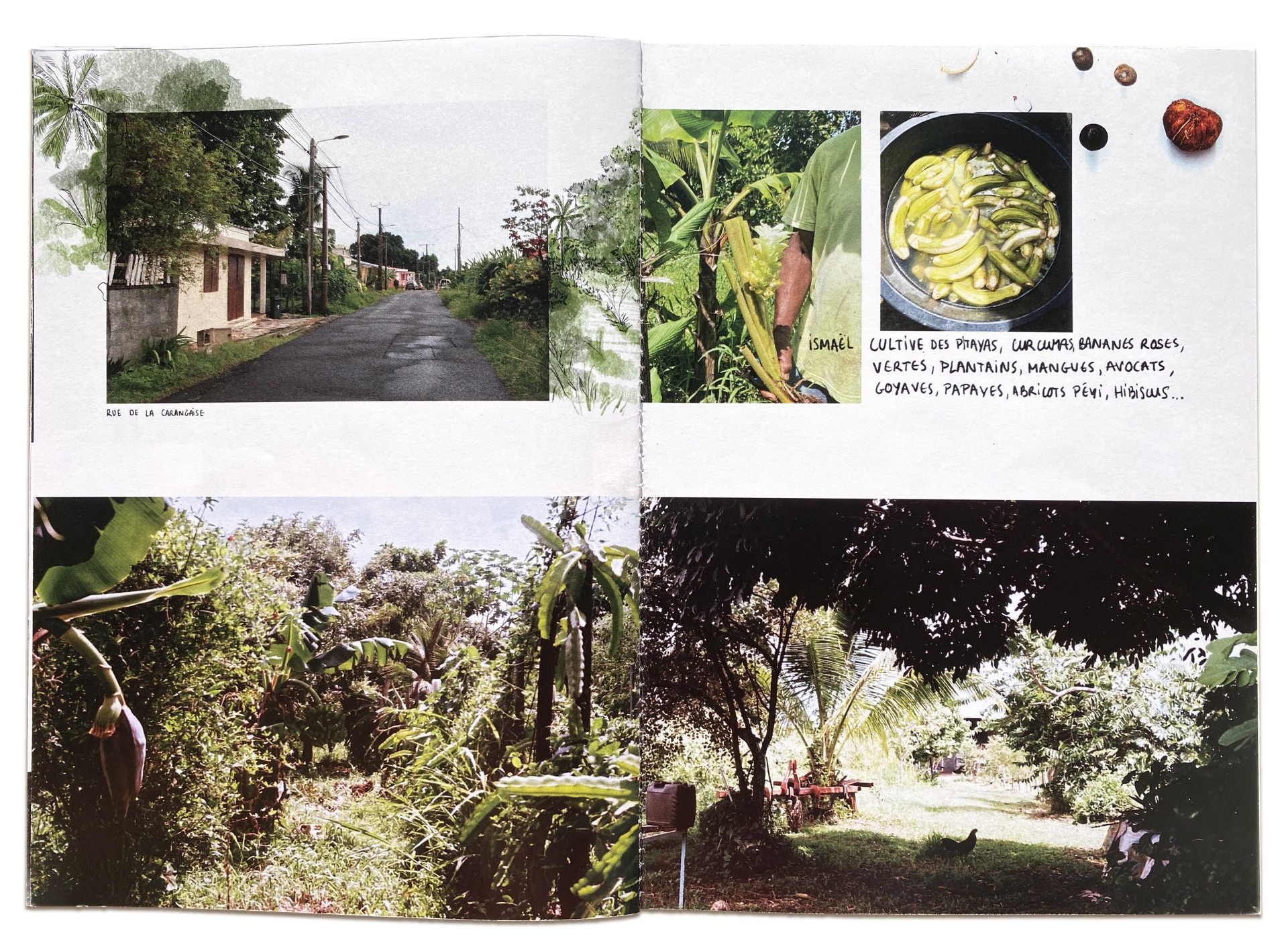

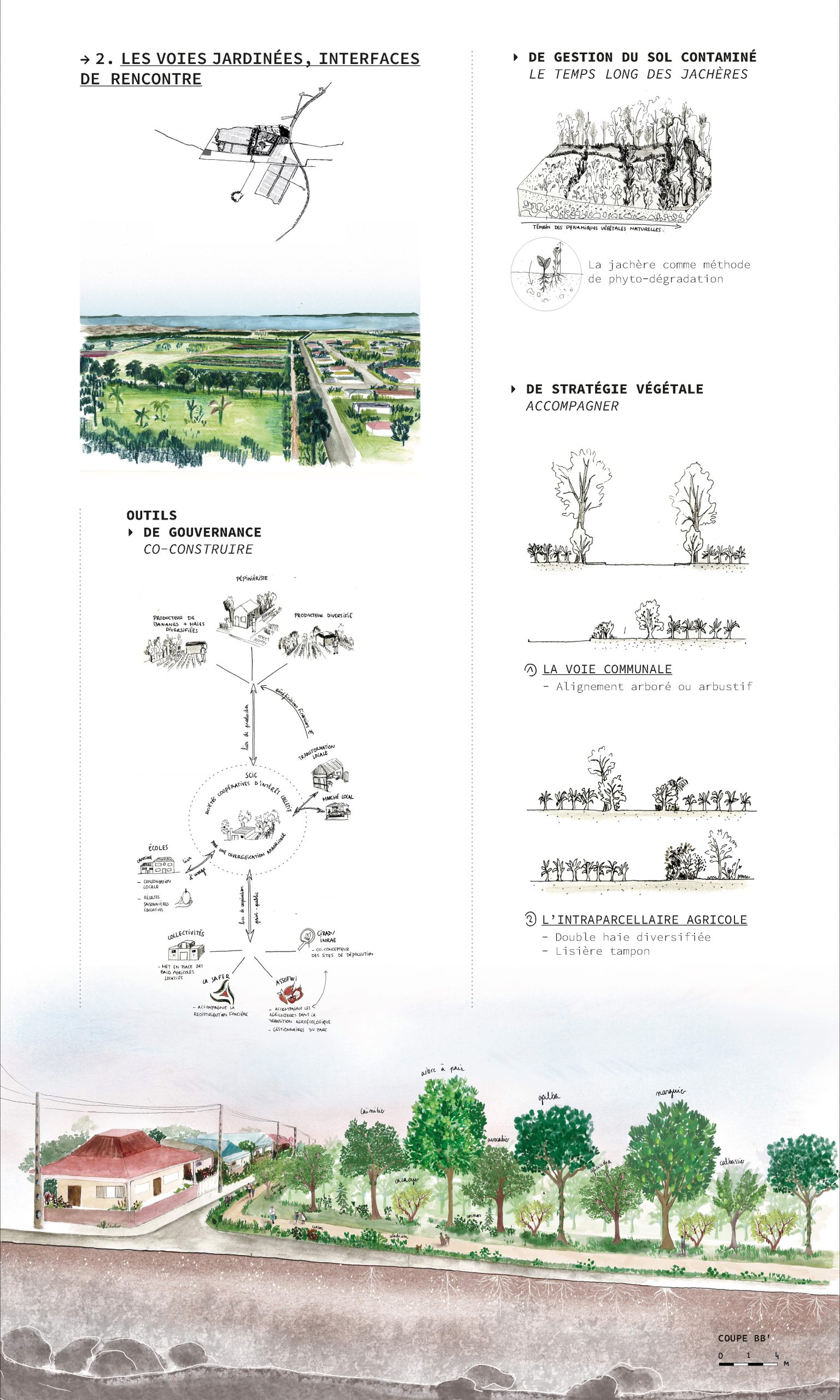

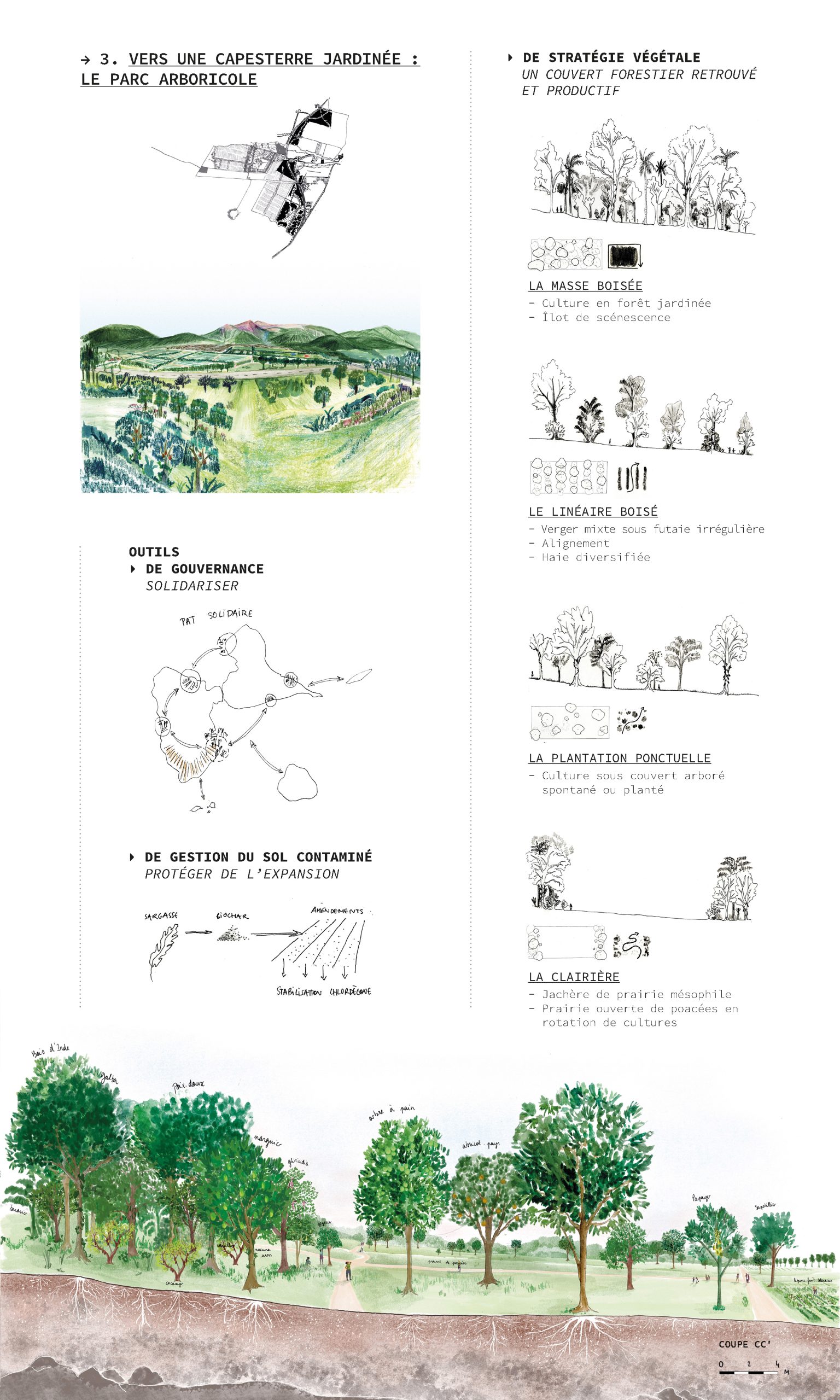

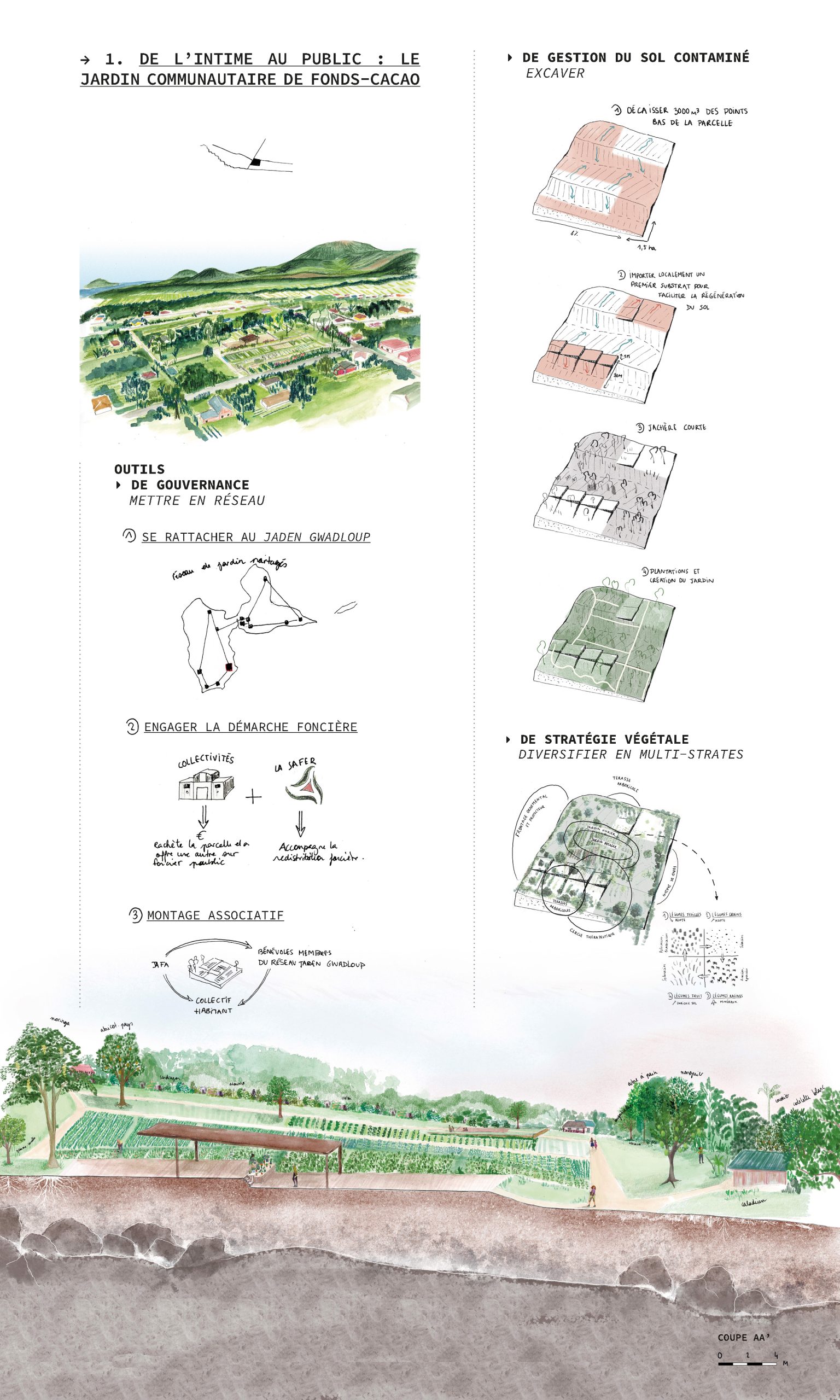

À Capesterre-Belle-Eau (Kapèstè), la contamination au chlordécone (CLD), épandu dans les bananeraies entre 1972 et 1993, révèle les conséquences d’un modèle agro-industriel façonné par des logiques coloniales et mondialisées. La pollution est telle que des restrictions de cultures sont imposées à la société civile, dont les terres pourraient être contaminées jusqu’à sept siècles. Si cette violence chimique affecte les sols, les aquifères, les habitant·e·s et l’ensemble du vivant, elle n’invalide pas la culture bananière d’export, les fruits n’étant pas « bio-accumulateurs ». Tandis que l’agro-industrie monospécifique se maintient, l’île reste dépendante à 80 % d’importations alimentaires, avec des prix au moins 32 % plus élevés qu’en Hexagone. Plus qu’un scandale sanitaire, le CLD constitue une fracture pour les ancrages sociaux et culturels du sud Basse-Terre, en dépossédant les habitant·e·s de l’usage de leurs terres. Face à cette déterritorialisation latente qui s’opère à différentes échelles, le paysage peut-il devenir un socle de restitution et de réappropriation d’espaces contaminés et contaminants ? Un projet de paysage, peut-il contribuer à prendre soin des mémoires, en vue de retisser une « politique d’amour de la terre » ? Tenant le paysage pour un instrument collectif, le projet propose une approche qui replace la marge au centre. Il s’appuie sur les micro-scènes observées, les récits collectés et les solidarités habitantes rencontrées à Capesterre, qui incarnent une manière d’habiter construite en dehors des logiques extractivistes. C’est dans ces interstices que se tissent des liens, que se transmettent des savoirs ethnobotaniques sensibles et que se redéfinit la notion de commun. Le projet s’appuie sur cette porosité du privé au public, depuis l’espace intime du jardin – héritier d’une culture domestique traditionnelle aux Antilles – pour en faire un levier à la fois opérationnel et territorial. Il s’articule autour de trois échelles : celle du jardin, des voies et du parc arboricole. Ce triptyque jardiné fonde les propositions de gestion du sol contaminé et de diversification agricole. Le jardin communautaire de Fonds-Cacao se veut manifeste et vise à inscrire un droit d’usage de la terre sur une parcelle localement décontaminée. Les voies jardinées relient les quartiers par un réseau de haies diversifiées traversant les bananeraies, et conduisent à une pépinière de semences locales et laboratoire de décontamination in situ. Le parc arboricole, déployé sur 80 ha de réserves foncières régionales, forme une lisière agro-forestière où renaissent des alliances interespèces, où l’agriculture négocie de nouveau avec les limites du site. Par un maillage d’espaces publics, d’acteur·ices et de coproduction de savoirs situés, le projet invite à de nouvelles coopérations territoriales et souveraines. Il esquisse un paysage guidé par la relation : la relation aux autres, de l’intérieur à l’extérieur, de l’intime au public, du jardin au commun.

L’AVIS DU JURY

Aux Antilles françaises, derrière les paysages idylliques et l’extraordinaire biodiversité, le poison du chlordécone s’est répandu du début des années 1970 à 1993. Cet insecticide censé lutter contre un parasite qui menaçait l’industrie bananière s’est infiltré dans les sols et les eaux. Au-delà du scandale sanitaire touchant des centaines de milliers d’habitants, le chlordécone constitue « une fracture pour les ancrages sociaux et culturels du sud Basse-Terre, en dépossédant les habitant·e·s de l’usage de leurs terres ». En s’appuyant sur les solidarités, les récits et les savoir-faire locaux, le projet part de l’échelle d’un jardin communautaire pour aboutir sur un parc arboricole, avec des voies jardinées comme interface. Un triptyque jardiné fonde les propositions de gestion du sol contaminé et de diversification agricole et porte aussi en lui des ambitions territoriales pour celle que l’on surnomme « l’île papillon ».

Source : Malcolm Ferdinand, S’aimer la Terre : Défaire l’habiter colonial, 2024