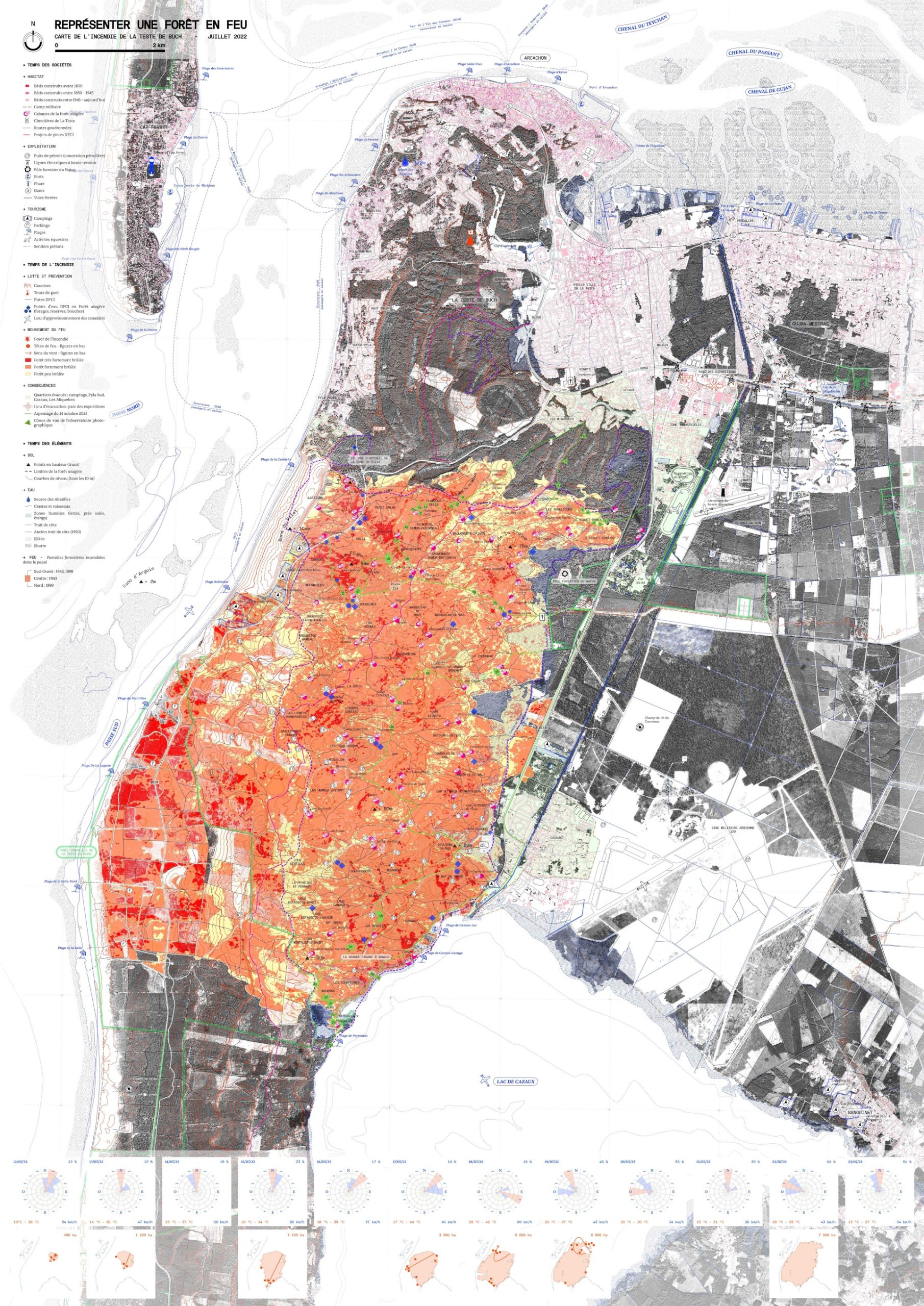

Le 12 juillet 2022, un gigantesque incendie frappe La Teste-de-Buch, la dernière forêt usagère de France, laissant des traces profondes et bouleversantes. Cependant, derrière cette catastrophe, une résurgence socio-écologique se dessine. Ce projet, nourri par les dynamiques locales, propose de repenser la forêt landaise face aux nouveaux défis des mégafeux. Il repose sur une coopération renouvelée entre acteurs locaux, la préservation du patrimoine naturel et la mise en place de projets pilotes pour réinventer la gestion forestière. En redéfinissant la relation avec le feu et la forêt, le projet aspire à créer des paysages plus soutenables et résilients, fondés sur une synergie entre l’humain et la nature.

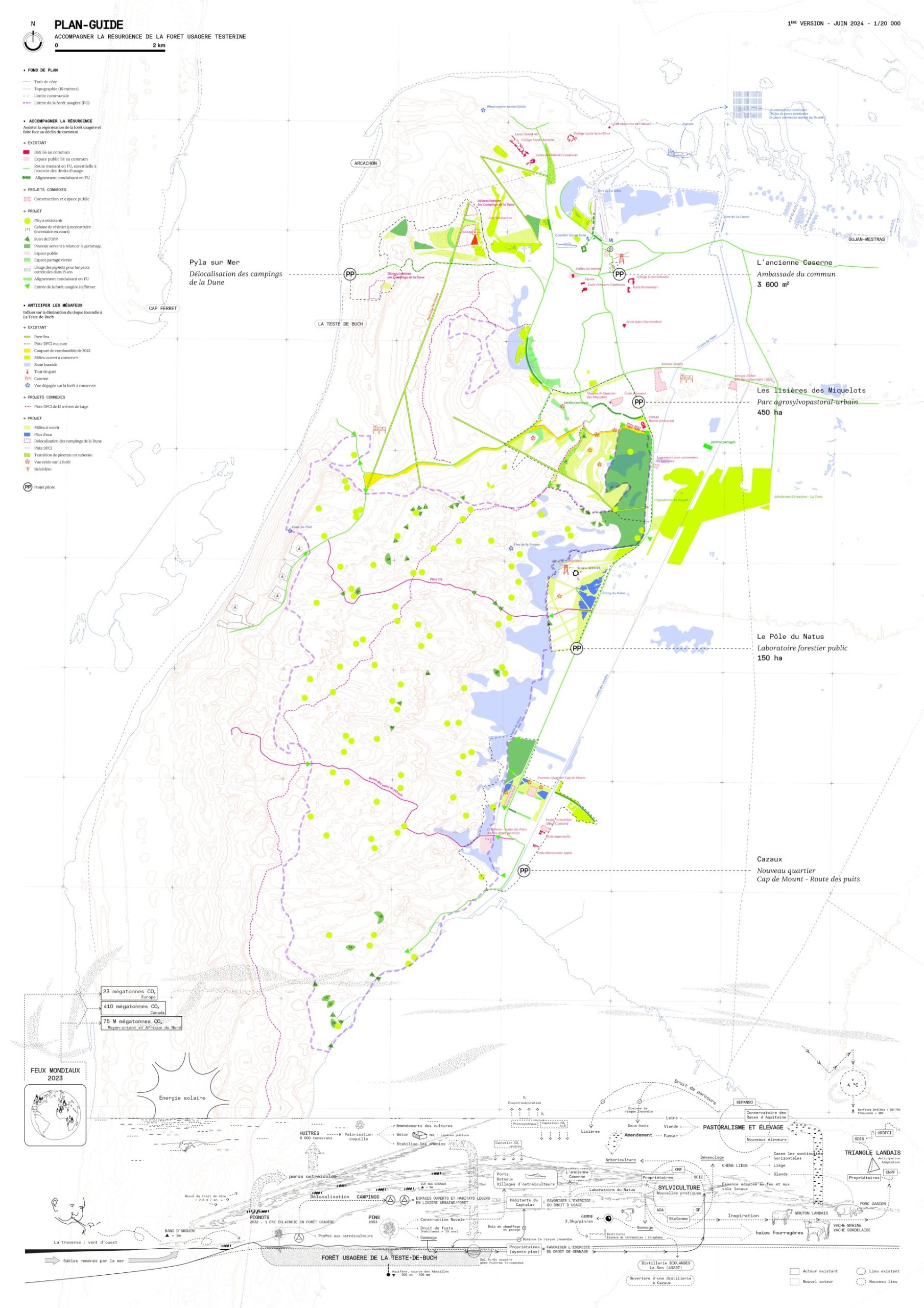

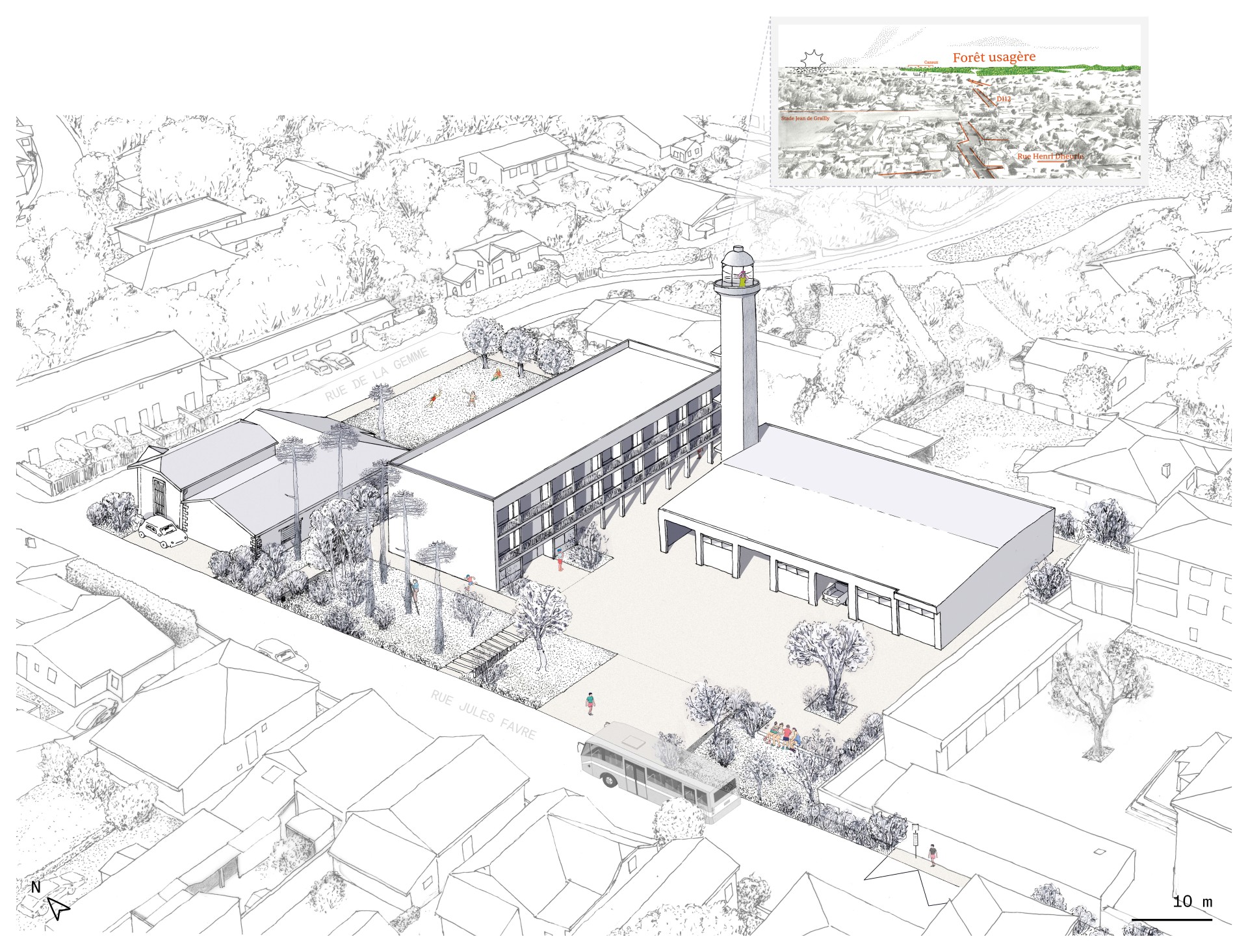

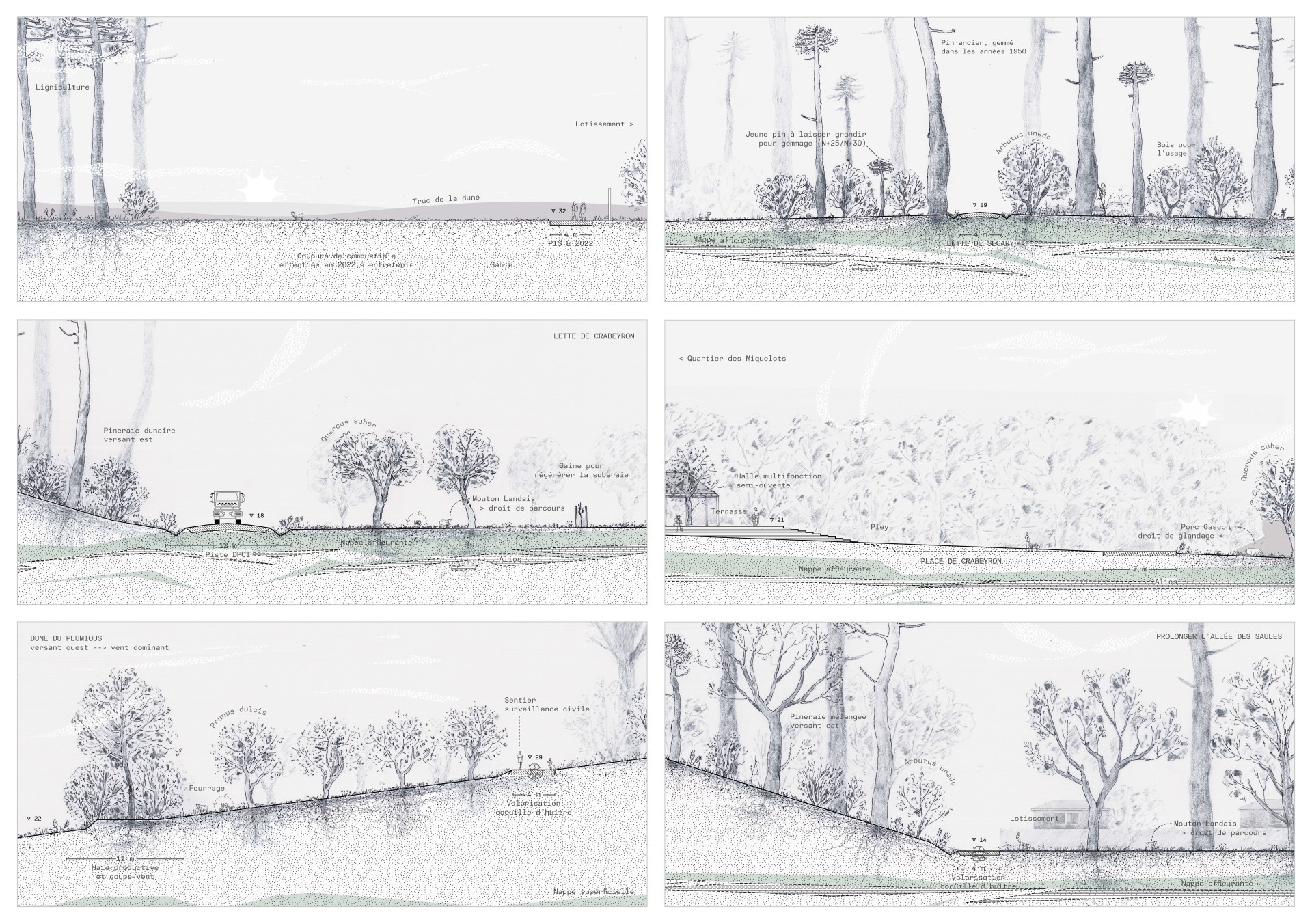

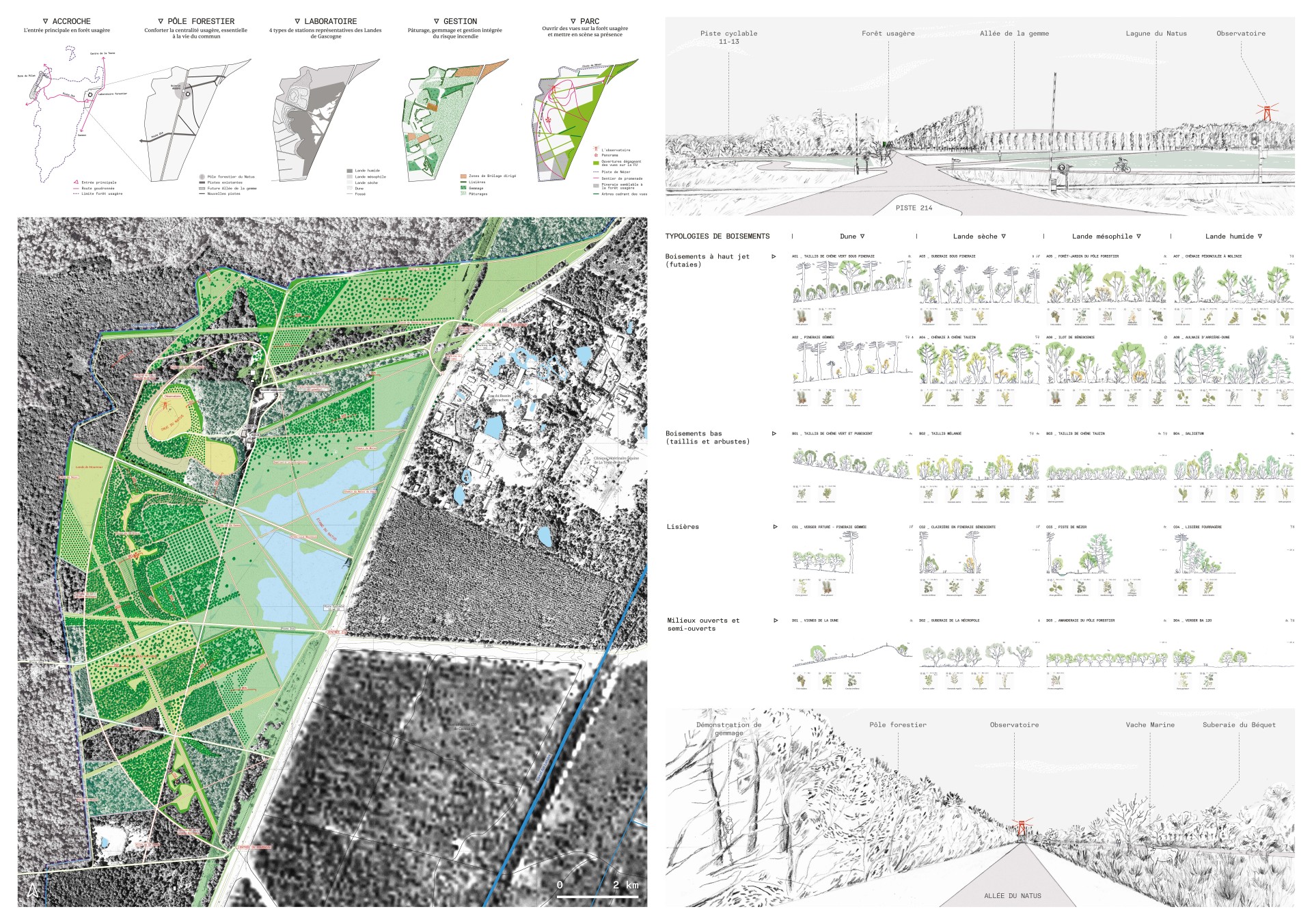

Au cœur du million d’hectares de pins maritimes des Landes de Gascogne, la DFCI – Défense des forêts contre les incendies – aménage pistes, pare-feu, passages à gué, aires de retournement, forages et points d’eau depuis les années 1950. Jusqu’en 2022, cette politique de prévention a démontré son efficacité. Simultanément, la ligniculture landaise a pu se développer et s’affirmer comme la seule alternative sylvicole rentable sur les sols sableux du plateau. Marqué par la mise en place du tourisme de masse, l’expansion urbaine et l’installation d’activités à risque en forêt, le territoire est cependant soumis à des situations de plus en plus critiques avec l’apparition des mégafeux. L’irruption de ces derniers interroge la soutenabilité du système économique et culturel régional qui a pu s’installer depuis un demi-siècle. Elle inscrit la forêt landaise au centre des préoccupations contemporaines, liées à l’évolution du climat, pour l’apparition de ces nouveaux régimes de feux. Néanmoins, dans les cendres de l’incendie du 12/07/2022, des paysages inattendus ressurgissent. La forêt usagère de La Teste-de-Buch : un bien commun sylvestre hérité du XVe siècle, partagé entre les « non-ayants-pins » – habitants de l’ancien captalat de Buch – et les « ayants-pins » – propriétaires du sol – offre un socle solide et inspirant pour établir de nouveaux modèles face aux feux de demain. Derrière le sentiment de perte provoqué par l’incendie, la nécessité d’élaborer son devenir est unanime. Une dizaine d’arpentages et une multitude de rencontres ont révélé que le feu a paradoxalement provoqué une résurgence écologique et sociale. Sous la forme d’un plan-guide, le projet s’est alors fabriqué dans le but d’accompagner ces dynamiques à l’œuvre. Simultanément, un aller-retour entre les échelles a été nécessaire pour éviter l’écueil d’une vision trop descendante, déconnectée des réalités locales. Durant la repousse de la forêt usagère, la réalisation de différents projets pilotes – opportunités foncières, projets déjà en cours ou nécessités révélées par le feu – contribuant à atteindre les objectifs du plan-guide, formeront les fondements d’une « culture du feu » davantage territorialisée. La mise en synergie des acteurs et des projets, déclenchée par la catastrophe de 2022, amorce la réalisation d’un métabolisme territorial, prêt face aux feux de demain, mais également riche d’une diversité d’espèces, d’interactions sociales et d’échanges multispécifiques. Le besoin de coopération et d’expériences communes semble alors essentiel à la création de ces paysages futurs, « rendus viables » grâce à de nouvelles alliances socio-écologiques. Finalement, c’est l’entièreté d’un territoire qui bénéficie de la prise en compte du risque d’incendie et de la reconnexion avec sa forêt d’origine. Ainsi, en se saisissant de l’émergence des mégafeux pour aborder ce site, le statut unique de la forêt usagère de La Teste-de-Buch apparaît comme une originalité à soigner et à préserver.

L’AVIS DU JURY

Suite à l’incendie de 2022 qui a ravagé la forêt usagère de La Teste-de-Buch, Antonin Renard propose une démarche sensible d’accompagnement de la résurgence, plutôt qu’une reconstruction à l’identique. Son projet s’ancre dans l’écoute des usagers et des dynamiques du vivant, intégrant les dimensions culturelles, écologiques et sociales de ce territoire marqué. Le jury a salué la maturité du regard porté sur un milieu traumatisé et la justesse d’un projet ouvert, qui donne à voir la complexité d’un paysage en transformation. Une approche humble, engagée et porteuse d’avenir pour penser les territoires en mutation.